শিক্ষিত, রুচিশীল ও মননশীল সমাজ গড়ার অন্যতম উপকরণ হচ্ছে বই। একটি দেশের চিন্তাচেতনা ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ওই দেশের বই, সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্রের মাধ্যমে। দীর্ঘকাল ধরে সংবাদপত্র ও সাহিত্য আমাদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে মুদ্রণ ও প্রকাশনাশিল্প। মুদ্রণ ও প্রকাশনা আলাদা দুটি মাধ্যম হলেও একটি অন্যটির পরিপূরক।

পর্তুগিজরা ১৫৫৬ সালে গোয়ায় প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপন করেন । ১৫৬৭ সালে গোয়ার ছাপাখানা থেকে এ অঞ্চলের প্রথম বই ছাপা হয়। খ্রিস্টান মিশনারিরা তাঁদের ধর্মীয় ভাবনা বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতেন।

বাংলায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় ১৭৭৭ সালে। জেমস অগাস্টাস হিকি ১৭৭৭ সালে ‘Bengal Gazette’ নামের সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। প্রথম বই প্রকাশের কৃতিত্ব প্রথম দেখান আরেক ইংরেজ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ। ১৭৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘A Grammar of the Bengal Language’ গ্রন্থে বাংলা হরফের প্রথম মুদ্রিত উপস্থিতি দেখা যায়। অ্যান্ড্রুজ নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোক হালেদের বইটি ছেপেছিলেন তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা থেকে। ঐতিহাসিক এই ছাপাখানাটি ‘অ্যান্ড্রুস প্রেস’ নামে সবার কাছে পরিচিত। বাংলা হরফ নির্মাণকারী তথা বাংলা ছাপাখানা ও মুদ্রণশিল্পের জনক হিসেবে যাঁকে আমরা জানি তিনি ব্রিটিশ সিভিলিয়ান স্যার চার্লস উইলকিন্স। ছেনি কেটে হরফ তৈরির কৌশল তিনি লন্ডনে থাকার সময়ই আয়ত্ত করেছিলেন। ভারতে এসে সেই বিদ্যা কাজে লাগান। হালেদের অনুরোধে উইলকিন্স পর পর সাজানো ধাতুনির্মিত চলনশীল বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। হরফ নির্মাণে উইলকিন্সের সহযোগী ছিলেন বাঙালি খোদাইশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। হুগলির ত্রিবেণীর অধিবাসী পঞ্চাননই একমাত্র বাঙালি, যিনি ঢালাই করা চলনশীল ধাতব হরফ তৈরি করার কৌশল রপ্ত করতে পেরেছিলেন। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের কোড মুদ্রিত হয় পঞ্চাননের তৈরি অক্ষরে। ১৭৮৫ সালে জোনাথন ডানকানের ‘ইম্পে কোড’-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় তাঁর তৈরি হরফে। মূলত ডানকানের এই গ্রন্থের মাধ্যমেই বাংলা গদ্য রচনার সূচনা হয়।

বাংলা মুদ্রণ ইতিহাসে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসের অবদান আলাদা করে বলতে হয়। উইলিয়াম কেরি, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ডের মতো কিছু উৎসাহী ব্যক্তি ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানা থেকে ধর্মপুস্তকসহ বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। ছাপাখানাটির সঙ্গে ইংরেজদের পাশাপাশি দুজন বাঙালির নাম জড়িয়ে আছে। প্রথমজন সেই পঞ্চানন কর্মকার আর দ্বিতীয়জন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। গঙ্গাকিশোর ছিলেন একাধারে মুদ্রণশিল্পী, পুস্তক ব্যবসায়ী, প্রকাশক এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থকার। তিনি প্রথম বাঙালি প্রকাশক হিসেবে ইতিহাসে পরিচিত। গঙ্গাকিশোর কলকাতায় ‘বাঙ্গালী প্রেস’ নামের একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র ‘বাঙ্গাল গেজেট’ তাঁরই ছাপখানা থেকে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশেও পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে বাংলা প্রকাশনার সূচনা হয়। জানা যায়, ঢাকার ভাওয়াল পরগনায় নাগরীর গির্জা ও মিশনে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো। যদিও সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি, তবে এতটুকু জানা গেছে যে এখান থেকে পাদ্রি ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাও তিনটি বাংলা বই প্রকাশ করেছিলেন। বইগুলো বাংলা ভাষায় রচিত হলেও এর হরফ ছিল রোমান। লিসবন শহরে বইগুলো ছাপা হয়েছিল বলেও কেউ কেউ বলে থাকেন। তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, পূর্ববঙ্গের প্রথম ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তরের জনপদ রংপুরে। ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘বার্ত্তাবহ যন্ত্র’ ছাপখানাটি থেকে প্রকাশিত হতো রংপুরের প্রথম সাময়িকপত্র ‘রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ’। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন গুরুচরণ রায় নামের একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। পরে এর মালিকানা পরিবর্তন হয়। বেশ কিছুকাল পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ছাপাখানাটি কাঁকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী কিনে নিয়ে ‘রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ’ নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। এ ছাড়া রংপুরের ‘লোকরঞ্জন শাখা’, ‘মহীগঞ্জ পদ্মাবতী’, ‘সরস্বতী’, ‘জয়’ ইত্যাদি ছাপাখানা এ অঞ্চলের প্রকাশনাকে অনেক দূর নিয়ে যায়।

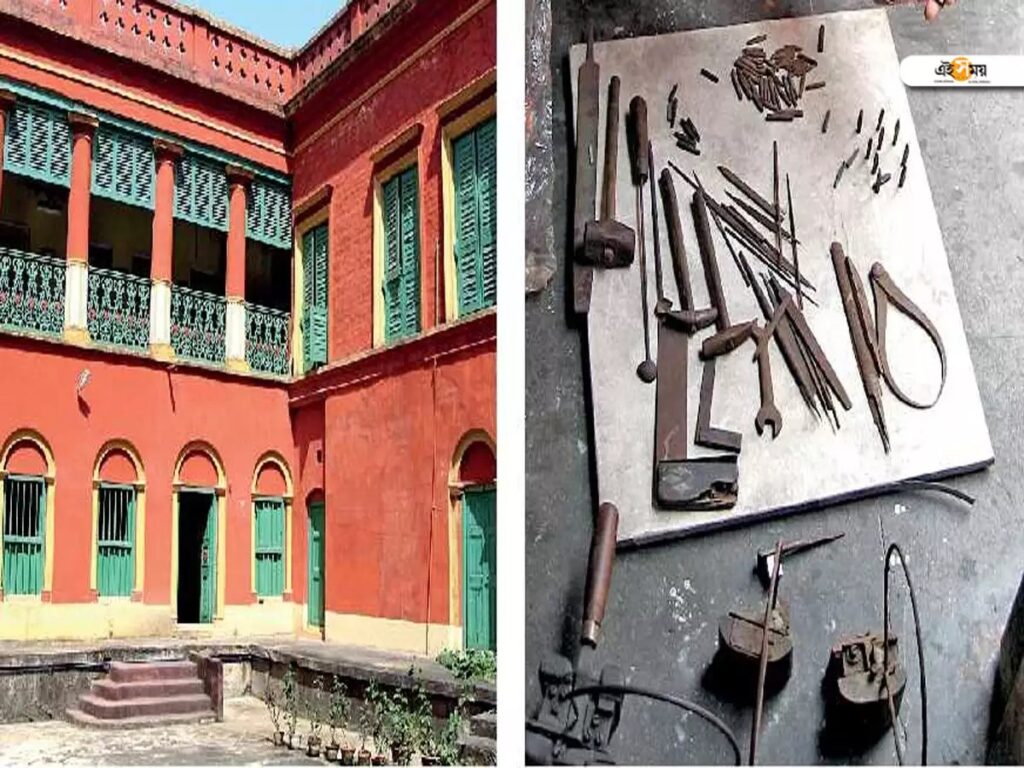

রংপরের পর ঢাকার ছোট কাটরায় প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটিকে বাংলার পুরনো প্রেস বলা যায়, যা পরে ‘ঢাকা প্রেস’ নামে পরিচিত হয়। এখান থেকে ‘দ্য ঢাকা নিউজ’ পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তবে ১৮৫৯ সালে বাবুবাজারের ‘বাঙ্গালা যন্ত্র’কেই ঢাকার পুরনো ছাপাখানার মর্যাদা দেওয়া হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা মালিক ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র। বিখ্যাত ‘ঢাকা প্রকাশ’ সাময়িকপত্রটি প্রকাশিত হতো এই ছাপখানা থেকে। ‘সুলভ প্রেস’ বা ‘গন্ডেরিয়া যন্ত্র’ ঢাকার ছাপাখানার প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রেস।

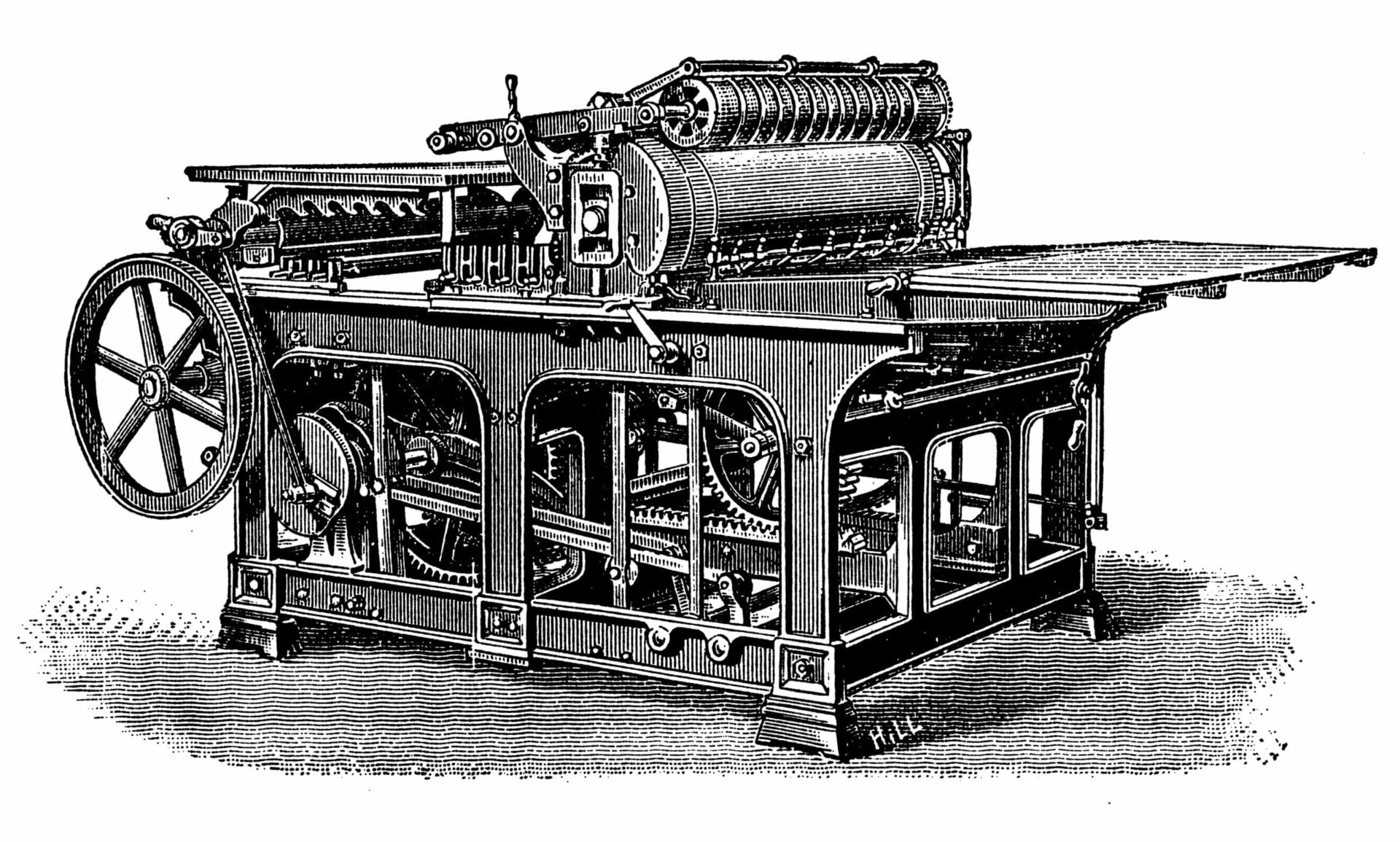

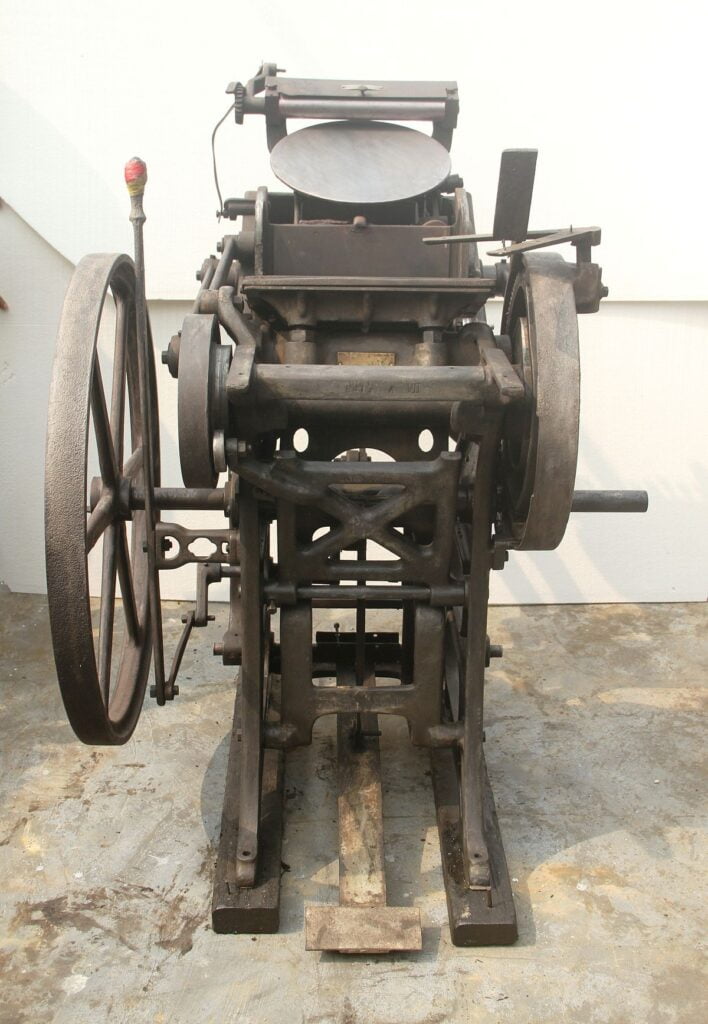

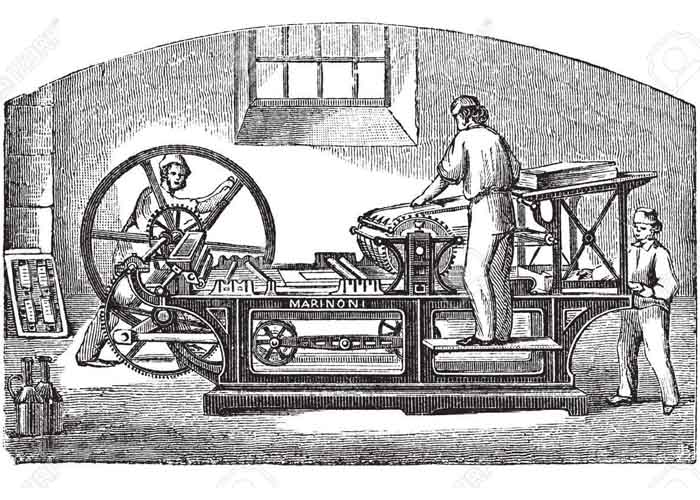

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় যে মুদ্রণযন্ত্র ছিল, তা নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতির। তখন বেশির ভাগ প্রকাশনা কলকাতা থেকে মুদ্রিত হতো। ক্রমে ঢাকায় নিজের প্রয়োজনে আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সরকারি ফরম, গেজেট, নানা ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ছাপার প্রয়োজন তো ছিলই, সেই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্র মুদ্রণের বিপুল চাহিদা থাকার কারণে সরকারি ও বেসরকারি—উভয় ক্ষেত্রে দ্রুত মুদ্রণশিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। বিদেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলসহ যন্ত্রপাতি সরকারি ও বেসরকারি খাতে আমদানি হয়ে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এই যন্ত্রপাতি আমদানি সহজ ছিল না। উন্নতমানের মুদ্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তিরও অভাব ছিল। ঢাকার ‘ইডেন প্রেসে’ সর্বপ্রথম বাংলা লাইনো টাইপ মেশিন স্থাপিত হয়েছিল। মনোটাইপ মেশিন স্থাপিত হয়েছিল ‘প্যারামাউন্ট প্রেস’ ও ‘বলিয়াদি প্রেসে’। তারা মনো সুপার কাস্টিং মেশিন বসিয়ে তাতে তৈরি নানা ধরনের ইংরেজি-বাংলা টাইপ অন্যান্য প্রেসের কাছে বিক্রি করত। পঞ্চাশের দশক থেকে যেসব প্রেস উন্নতমানের মুদ্রণের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল তারা হচ্ছে ‘আলেকজান্ডার মেশিন প্রেস’, ‘স্টার প্রেস’, ‘জিনাত প্রেস’ ইত্যাদি।

দেশভাগের পর কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের প্রথম কৃতিত্ব দেখান মওলানা আকরাম খাঁ। তিনি দৈনিক ‘আজাদ’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন কলকাতা থেকে। দেশভাগের পর তিনি পত্রিকাটি ঢাকা থেকে বের করা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর বেশ কিছুদিন কলকাতা থেকেই এই পত্রিকা মুদ্রিত হয়ে আসত। অবশেষে যন্ত্রপাতি কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এদিকে হামিদুল হক চৌধুরী ‘আল হেলাল প্রিন্টিং প্রেস’ নাম দিয়ে একটি ছাপাখানা স্থাপন করে ‘দ্য পাকিস্তান অবজারভার’ নামে ইংরেজি দৈনিক প্রকাশ করতে শুরু করেন। প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন আব্দুল গনি হাজারী। তিনি মুদ্রণ বিষয়ে স্বশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রেসের যন্ত্রপাতি আমদানি করতে গিয়ে কোন যন্ত্রের কী ক্ষমতা ও গুণাগুণ, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে পড়াশোনা করে অবহিত হতেন আর এভাবেই তিনি মুদ্রণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। কবি সিকান্দার আবু জাফর ‘সমকাল মুদ্রণ’ নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে সেকালের সাহিত্য পত্রিকা ‘সমকাল’ প্রকাশিত হতো। সিকান্দার আবু জাফর হাতে কম্পোজ করা টাইপ ব্যবহার করতেন। সে সময়ের বেশির ভাগ মুদ্রাকর একই সঙ্গে ছিলেন শিক্ষিত পণ্ডিত ও মুদ্রাকর বা প্রকৌশলবিদ। আব্দুল গনি হাজারী ও সিকান্দার আবু জাফর দুজনই এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ফোনেটিক ও গাণিতিক চিহ্নসংবলিত জটিল মুদ্রণকাজের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল ‘এশিয়াটিক প্রেস’।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পত্রপত্রিকা মুদ্রিত হতো প্রধানত লেটার প্রেসে। সে কারণে ছবি মুদ্রণের জন্য ব্লকের প্রয়োজন হতো। লাইন ব্লক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কারিগররা হাতে তৈরি করতেন। হাফটোন ব্লকের জন্য প্রয়োজন হতো ক্যামেরা ও স্ক্রিনের, সেই সঙ্গে দক্ষ কারিগরের। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই কাজে সবচেয়ে নামকরা প্রতিষ্ঠান ছিল ‘লিংকম্যান’, ‘ইস্ট অ্যান্ড প্রসেস’ ও ‘স্ট্যান্ডার্ড ব্লক কম্পানি’। প্রায় একই সময়ে অফসেট প্রেস স্থাপন করে সেকালের ‘ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রেস’ ও ‘পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস’। ১৯৬৭ সালে ঢাকায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয় মুদ্রণ প্রযুক্তি বিষয়ক দেশের একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট। এখানে মুদ্রণের প্রাথমিক স্তরের মুভেবল টাইপ, লাইনো টাইপ মেশিন ও লেটার প্রেস, গ্যালারি টাইপ ক্যামেরা থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তির অফসেট লিথোগ্রাফি, গ্র্যাভিউর, স্ক্রিন প্রিন্টিং, অত্যাধুনিক প্রসেস ক্যামেরা, অটোপ্লেট প্রসেসর, লিথো ফিল্ম, প্যানক্রোমাটিক ফিল্ম প্রযুক্তিসহ উন্নত ধরনের মেকানিজম সংযোগ করা হয়েছে। বর্তমানে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্প প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কম্পিউটার মুদ্রণকৌশল বিষয়ক নতুন কারিকুলাম প্রবর্তন করা হয়, যেখানে ইমেজ সেন্টার, ড্রাম স্ক্যানার, ফ্ল্যাটবেড স্ক্যানার, লেজার প্রিন্টার, ইংক জেট প্রিন্টারসহ আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কম্পিউটারে বাংলা অক্ষরবিন্যাসের জন্য কয়েকটি ভিন্ন ধরনের কি-বোর্ড আছে। কম্পিউটারে বাংলা হরফ সংযোজন করার কৃতিত্ব বেশ কয়েকজনের। ১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম সাইফ-উদ-দোহা শহীদ বাংলা হরফের ডিজাইন করেন অ্যাপল ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারের জন্য। ১৯৮৬ সালে মাইনুল আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে বাংলা হরফের ডিজাইন করেন। ১৯৯৪ সালে মোস্তাফা জব্বার অ্যাপল ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারে নতুন কি-বোর্ডে বাংলা হরফ তৈরি করেন। বিজয় নামের এই সফটওয়্যার বর্তমানে বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিজিটাল প্রিন্টিংয়ে সরাসরি কম্পিউটার টু প্লেট প্রযুক্তি আসার ফলে পজিটিভ প্রসেসিং করে প্লেট তৈরির ঝামেলা দূর হয়েছে, খরচও কমেছে।

তথ্য সূত্র: ডিএমপি নিউস, বাংলদেশ প্রতিদিন , কালের কণ্ঠ।